Kriegswirtschaft und Zwangsarbeit

Seit ihrer Machtübernahme im Januar 1933 bereiten die Nationalsozialisten einen neuen Krieg vor. In den Ländern Ost- und Südosteuropas soll »Lebensraum für das deutsche Volk« erobert werden. Die Bevölkerung dort besteht für die Nationalsozialisten aus »Untermenschen«. Damit Deutschland autark und möglichst wenig von Importen abhängig ist, fördert die NS-Regierung den Anbau heimischer Rohstoffe. Zu ihnen zählt auch der Flachs, aus dem Leinfasern gewonnen werden. Leinen ist ein wichtiger Rohstoff für die Kriegswirtschaft. Aus ihm werden Uniformen, Rucksäcke, Zelte und Seile hergestellt. Am 1. September 1939 beginnt Deutschland den Zweite Weltkrieg. Die meisten Männer sind an der Front.

Den Arbeitskräftemangel versuchen die Nationalsozialisten durch Arbeitszwang auszugleichen. Sie setzt Jüdinnen und Juden sowie Kriegsgefangene in geschlossenen Arbeitskommandos ein und verschleppen immer mehr Frauen, Männer und Kinder aus den eroberten Gebieten mit brutaler Gewalt zur Zwangsarbeit nach Deutschland. Die Lebensbedingungen und die Ernährungslage sind schlecht, die Arbeit hart, viele sterben. Jeder Kontakt mit der Bevölkerung ist verboten. Schon bei geringen Verstößen gegen die zahlreichen Verbote drohen Misshandlung, Haft oder sogar die Todesstrafe.

Flachsröste Lohhof GmbH

Es ist ein mühsamer Prozess, dem Flachsstroh die Leinfaser abzugewinnen. Das Stroh wird zunächst »geröstet«. Rösten kommt von »rotten« und bezeichnet den Gärungsprozess, bei dem die Fasern vom hölzernen Schaft des Flachsstrohs gelöst werden. Nach dem Rösten wird das Stroh in der Fabrik weiterverarbeitet. Dort wird der Holzkern entfernt, die so gewonnenen Fasern gekämmt und für den Weitertransport zu Bündeln verschnürt. In den Flachsrösten sind vor allem Frauen tätig. Die Arbeit ist anstrengend und schlecht bezahlt.

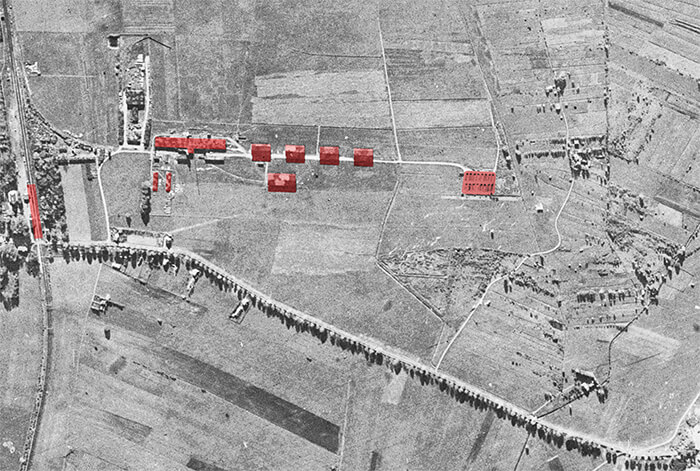

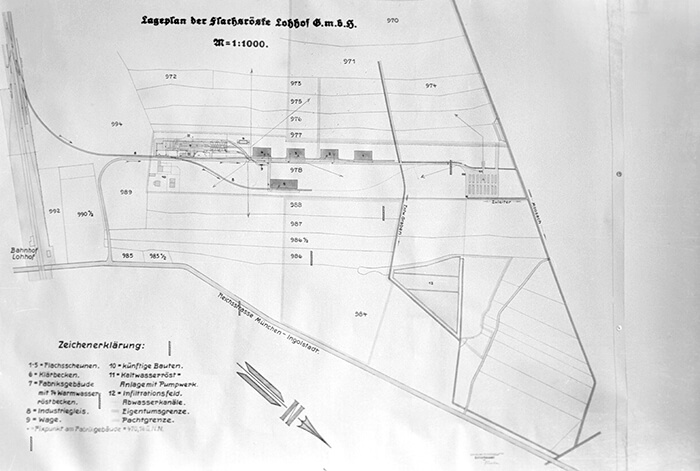

Die Flachsröste Lohhof mit seinem länglichen Fabrikgebäude, den Lagerscheunen und dem eigenen Gleisanschluss nimmt im Frühjahr 1938 den Betrieb auf. Bis zu 77 Eisenbahnwaggons Flachs werden hier jährlich verarbeitet. Seit 1941 existiert ein betriebseigenes Lager, in dem ein Teil der Zwangsarbeiterinnen untergebracht ist. Als die US-Armee im April 1945 Süddeutschland befreit, verschanzt sich eine Panzerdivision der SS in der Flachsröste. Bei den Gefechten werden die Gebäude schwer beschädigt, der Betrieb wird nach dem Krieg eingestellt.

Die Hölle von Lohhof

Als kriegswichtiger Betrieb bekommt die Flachsröste Lohhof Zwangsarbeitskräfte zugeteilt. 1940/41 werden dort zunächst französische Kriegsgefangene und belgische Zivilarbeiterinnen eingesetzt. Ab dem Sommer 1941 müssen rund 200 Jüdinnen und Juden aus München sowie 68 jüdische Frauen aus dem Ghetto Litzmannstadt in der Flachsröste arbeiten, bevor die Gestapo sie ab Herbst 1941 deportiert und ermordet. Ersetzt werden sie ab dem Winter 1941/42 durch Zwangsarbeiterinnen aus den besetzten Gebieten der Sowjetunion und vermutlich auch aus Polen.

Der Arbeitseinsatz in der Flachsröste ist als »Hölle von Lohhof« berüchtigt. Besonders gefürchtet ist die harte körperlichen Arbeit in der Hitze auf den Feldern und in den staubigen Fabrikhallen. Es herrscht ein rauer Ton. Misshandlungen durch die Aufseherinnen und Aufseher gehören zum Alltag. Immer wieder kommt es zu schweren Unfällen. Personen, die als ungehorsam und faul gelten, werden hart bestraft, in sogenannte Arbeitserziehungslager eingewiesen oder direkt nach Auschwitz deportiert und ermordet.